Oleh: T. Agus Khaidir

PERTENGAHAN 1990an, tatkala Timor Timur (sekarang Timor Leste) bergolak dan industri media dipaksa untuk taat pada asas Pers Pancasila. Asas yang bebas dan bertanggung jawab. Dalam arti patuh dan tunduk sepenuhnya pada tiap kebijakan pemerintah. Seno Gumira Ajidarma pun mengemukakan pemikiran yang menggelegar: “ketika pers dibungkam, sastra harus bicara.”

Seluruh media di Indonesia, termasuk surat kabar, majalah, tabloid, televisi dan radio, dilarang keras memuat berita atau artikel. Esai terkaitpaut situasi genting di Timor Timur, Seno menyiasati ketidakmampuan untuk melawan. Dia melawan melalui (tidak kurang) 12 cerita pendek dan satu novel.

Dalam wawancara dengan BBC beberapa waktu lalu, siasat ini sedikit banyak lahir dari kecemasan sekaligus kemarahan. Tak terlalu keliru jika disebut “dendam”. Aksi nekat Seno yang memuat enam artikel mengenai Timor Timur di Majalah Jakarta Jakarta. Pada akhirnya berujung pada pemberhentian dirinya dari majalah berita yang unik tersebut - meski kemudian “dipekerjakan” kembali.

Selain tentang Timor Timur, Seno juga menuliskan banyak kritik terhadap pemerintah lewat cerpen-cerpennya. Satu di antaranya, sempat jadi perbincangan riuh adalah Kematian Paman Gober.

Seno melakukan dekonstruksi main-main terhadap kartun Disney. Dia mengambil setting Kota Bebek dan berceloteh soal orang paling kaya di kota itu. Dengan kekayaannya, juga kekuasaannya, selalu melakukan perbuatannya semena-mena pada keponakannya yang lugu dan selalu bernasib sial, Donald.

Membaca cerpen ini, orang akan segera sadar, Seno sedang memaparkan Indonesia. Kota Bebek adalah Indonesia dan Donald merepresentasikan rakyat. Paman Gober? Tentu saja Presiden Soeharto.

“Waktu itu, pers kita senyata-nyatanya berada di bawah kendali pemerintah. Siapa yang berani menyimpang akan langsung kena semprit. Kritik dianggap subversif, pembangkangan. Saya tidak ingin terus-menerus dibungkam. Ditindas, dianggap sebagai cecunguk. Saya menuliskannya lewat cerpen. Lewat sastra,” ucapnya.

Cerpen Kematian Paman Gober selesai ditulis 16 Agustus 1994, dan delapan tahun berselang, Soeharto jatuh. Dua presiden berikutnya, yang sama-sama memerintah dalam durasi singkat, BJ Habibie dan Abdurrahman Wahid, mengembalikan pers pada fungsi idealnya.

Tidak ada lagi pembungkaman dan pemberangusan. Indonesia berjalan dengan iringan dua sosial kontrol sekaligus, pers dan sastra, dengan caranya masing-masing.

Orde reformasi menginjak usia remaja dan semua berjalan baik-baik saja. Sampai tahun lalu, mencuat kasus yang menebar kehebohan. Terbit satu buku yang diberi judul menggelegar: 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh.

Sebenarnya, sebelum itu, terbit buku lain yang memampangkan judul tak kalah aduhai. Angkatan 2000 dalam Sastra Indonesia. Kehebohan tersulut juga. Dibandingkan 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, heboh atas buku yang disusun Korrie Layun Rampan ini tidaklah seberapa.

Pertama, karena debat yang berlangsung tidak melesat keluar dari konteks dan ranah sastra. Berkutat di “medan tarung” yang boleh dikata eksklusif, tak ada keterlibatan pihak lain di dalamnya. Ini perdebatan sastra untuk sastra.

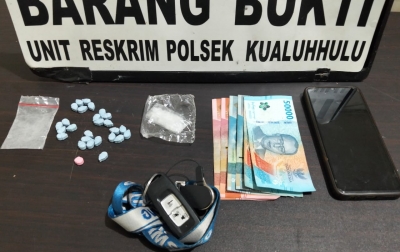

Buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh, sebaliknya, melipir jauh dari ranah sastra dan kesusastraaan itu sendiri. Debat makin liar dan pada akhirnya berujung pada kekonyolan tiada terperi: laporan ke polisi atas dasar penghinaan dan pencemaran nama baik. Seorang penyair, Saut Situmorang, telah ditetapkan sebagai tersangka. Dia dianggap melanggar pasal dalam UU ITE, setelah dalam debat dengan Fatin Hamama di media sosial Facebook dan Twitter, menuliskan kata ‘penipu’ dan ‘bajingan’.

Saut menyoroti perihal keberadaan nama Denny Junuar Ali (JA) dalam buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Menurut Saut, masuknya nama itu, membuatnya berdiri sejajar dengan tokoh-tokoh sastra berbagai genre. Tentu saja menurut Saut merupakan blunder terbesar dalam sejarah sastra Indonesia. Menurutnya, ini skandal. Kejahatan kultural yang telah mengarah pada tindak kriminal.

Saya pernah mengulas poin-poin yang dikemukakan Saut Situmorang. Perihal pandangannya atas keberadaan nama Denny JA dan peran Fatin Hamama, di harian ini, beberapa waktu lalu.

Saya tidak bermaksud mengulangnya, karena saya kira Saut telah mantap pada pandangan dan pendiriannya. Siapapun yang mengenal Saut, tahu pasti dia tidak akan surut barang selangkah pun.

Pula begitu Fatin. Saya tidak paham betul bagaimana hubungannya dengan Denny JA. Dia rela bersusah-susah dan ngotot berdebat dengan Saut. Hanya untuk mencari pembenaran terpilihnya juru survei itu sebagai tokoh sastra paling berpengaruh dalam sastra Indonesia. Seperti Saut, saya percaya dia juga tidak akan mundur.

Persoalannya adalah, pasca dilaporkan oleh Fatin setengah tahun lalu dan pernah diperiksa satu kali. Saut Situmorang akhirnya ditetapkan polisi sebagai tersangka. Dia diperiksa di Jakarta, Jumat kemarin.

Apakah Saut akan masuk penjara gara-gara bilang ‘penipu’ dan ‘bajingan’, saya belum tahu. Itu sangat mungkin terjadi. Di pengadilan kita yang “lurus tabung”, tegas dan disiplin, pakai kacamata kuda dan berpegang teguh pada tiap huruf dalam KUHP. Apabila berhadap-hadapan dengan kasus yang tidak menebar wangi duit, kecil potensi dia bakal menang. Lagipula, siapa pun tahu betapa canggihnya metode kerja Denny JA dalam bersiasat.

Persoalan lebih konkret pada dasarnya bukan terletak pada polisi dan institusi kejaksaan dan kehakiman. Melainkan pada perubahan cara pandang orang-orang yang berkecimpung di jagat sastra dalam menyikapi kritik dan debat.

Tidak ada lagi dada yang lapang, pemikiran yang jernih dan cara pandang yang luas. Sejak lama, debat di kalangan sastra menyangkut produk-produk sastra sudah sangat biasa.

Kata atau kalimat yang lebih menohok dibanding sekadar ‘penipu’ dan ‘bajingan’, yang terlontar dari para sastrawan kelas dunia. Telah terkristalkan dan jadi bahan pembelajaran. Kini, memang, tolak ukurnya hanya dua. Kepentingan dan perkoncoan. Ketika ini diusik, maka segala jalan bisa ditempuh, termasuk membawanya masuk ke ranah hukum.

Ironis sekali. Lantaran pembungkaman terhadap ketidaksepahaman dalam sastra, justru dilakukan dari lingkungan sastra sendiri.

Siapa yang bisa menyelamatkannya? Semestinya pers. Akan tetapi, kita pun sudah sama-sama tahu pula, betapa pers sekarang bukan lagi pers perjuangan. Pers sekarang, kebanyakan, adalah pers kepentingan dan perkoncoan juga. Berkiblat pada satu titik, keuntungan. Pers yang bisa disetir.

Jika demikian situasinya, maka siapa lagi yang bisa diharapkan untuk bicara?

Penulis; wartawan dan tukang foto, sesekali ikut-ikutan menulis sastra