Oleh: Hidayat Banjar

Korupsi masih saja mewarnai negeri ini. Mengutip konsep segitiga kejahatan dari kriminolog Donald Ray Cressey, koruptor bertindak karena dia punya motivasi, kesempatan dan rasionalisasi. Hukuman yang ringan diasumsikan sebagai penguat motivasi berkorupsi ria. Ada kesempatan, dirasionalisasikan antara lama di penjara dengan jumlah uang yang didapat, maka berkorupsilah mereka.

Seiring dengan riuhnya persidangan korupsi KTP Elektronik (KTP-ep) keriuhan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun seakan tak kunjung surut. Sebagai komponen bangsa, kita tak pantas mengabaikan bahaya laten korupsi. Melalui film mari kita dorong kebencian kepada korupsi yang telah membuat wajah Indonesia carut-marut.

Menurut Aradila Caesar Ifmaini Idris, Peneliti Hukum Indonesia Corruption Watch (Kompas, Sabtu, 18 Maret 2017, halaman 6). Pengadilan tipikor setengah hati menjutuhkan hukum kepada terdakwa. Dalam penelitian Tren Vonis Pengadilan Tipikor Tahun 2016 Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat 448 terdakwa kasus korupsi. Divonis ringan (pidana penjara satu tahun hingga empat tahun) oleh pengadilan tipikor. Kondisi ini tidak mengalami perubahan selama lebih dari empat tahun.

Menurut Aradila pengadilan tipikor tidak berpihak terhadap gerakan perang melawan korupsi yang terstruktur di Indonesia. Sudahkan film mengambil peran itu? Sejatinya, film -baik produksi luar maupun dalam negeri- sejak lama berperan dalam gerakan perang melawan korupsi ini.

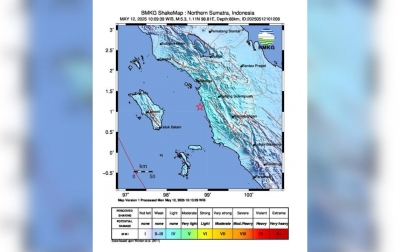

Ilustrasi

Salah satu film tentang korupsi yang menyejarah itu adalah The Untouchable (1987). M Subhan SD dalam Kolom Politik (Kompas, Sabtu, 18 Maret 2017, halaman 2). Menjadikan film ini sebagai ilustrasi tulisannya yang menggambarkan kondisi megakorupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi memerlukan keberanian. Untuk itu Subhan mengisahkan tentang Eliot Ness (1903-1957) yang tak punya rasa takut. Nyalinya sekuat baja. Tiada gentar sama sekali menghadapi Al Capone (1899-19470) gembong mafia paling ditakuti di Chicago, Amerika Serkat, sepanjang dekade 1920 hingga paruh awal 1030-an.

Di bawah ancaman dan teror, Ness bersama timnya justru mengirim Al Capone meringkuk ke jeruji penjara selama 11 tahun. Termasuk penjara Alcatraz. Ness bersama 10 koleganya adalah penegak hukum anti-suap yang bersih. Tak tersentuh tekanan kekuasaan dan uang sogokan.

Film berikutnya adalah Trash asal Brazil yang disutradarai oleh Stephen Daldy. Diangkat dari novel tulisan Andy Mulliga dan dibintangi oleh aktris muda berbakat di Hollywood, Ropney Mara.

Berawal ketika Raphael (Rickson Tevez) menemukan sebuah dompet di pusat pembuangan sampah. Isinya benda berharga yang bisa menjadi bukti untuk menjatuhkan seorang politikus berpengaruh di kotanya.

Raphael dibantu temannya Gardo (Eduardo Luis) dan Rato (Gabriel Weinstein). Mereka mengungkap konspirasi licik politikus bernama Antonio Santos (Stepan Nercessian) yang juga menjadi calon wali kota. Mereka dikejar oleh polisi korup bernama Frederico (Selton Mello) yang dibayar oleh Santos untuk menemukan bukti tersebut.

Dari petualangan menghadapi kematian, Rapahel, Gardo dan Rat berusaha berlari dari petugas yang mengejar mereka. Pada akhirnya mereka mengungkapkan korupsi yang dilakukan Santos dan beberapa bawahannya, termasuk Frederico.

Di Indonesia

Film gerakan antikorupsi pernah ditampilkan dalam kegiatan internal ICW beberapa waktu lalu. Ini merupakan gambaran yang kurang lebih sama dengan kondisi korupsi di Indonesia. Di Brazil -tak jauh beda dengan Indonesia- pelaku korupsinya bukan hanya politikus tetapi juga aparat penegak hukum (polisi).

Di Indonesia, tak sedikit film diproduksi dengan tema korupsi. Lamaran (2015) mengisahkan tentang Karir Tiar Sarigar, pengacara muda ambisius asal Batak. Namanya tiba-tiba melejit berkat keberaniannya membela Basuki untuk kasus korupsi yang melibatkan Arif Rupawan, bos mafia. Gara-gara liputan media, Tiar menjadi terkenal dan membuatnya menjadi sasaran ancaman pembunuhan dari Arif yang takut Tiar akan membongkar keterlibatannya. Muncul untuk melindungi Tiar, dua super agent Ari dan Sasha.

Film-film tentang korupsi lainnya: Sebelum Pagi Terulang Kembali (2014), The Raid 2: Berandal (2014), Sang Martir (2012), Kita Versus Korupsi (2012), Lewat Djam Malam (1954), Daerah Hilang (1956). Masih banyak film mengisahkan tentang perilaku korupsi di Indonesia yang dilakukan oleh pejabat besar maupun sekelas lurah.

Film korupsi yang lebih anyar adalah Pacarku Anak Koruptor, diputar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia sejak 4 Mei 2016 lalu. Film ini mengambil kisah percintaan antara Sayanda (Jessica Mila) aktivis anti korupsi, dan Gerhana (Sabda Ahessa). Merupakan anak koruptor Marukh Bangetan (Ray Sahetapy). Film ini mendekonstruksi pandangan terhadap sosok keluarga koruptor yang selama ini dianggap sama buruknya dengan ayah atau ibunya yang korup.

Anak koruptor juga bisa hebat, berani melawan orangtuanya yang korup. Marukh digambarkan sebagai sosok koruptor yang ingin melemahkan KPK melalui revisi Undang-Undang KPK di DPR. Marukh beraksi lewat kompradornya di DPR, mengatur lewat aliran dana-dana suap. Tujuannya agar KPK tak punya daya melawan koruptor.

Realitas

Dengan latar belakang itu, film ini dalam kadar tertentu merepresentasikan “realitas” pelemahan KPK yang tengah terjadi di Indonesia. Lantas, bagaimana pengaruhnya terhadap perang melawan korupsi?

Penggunaan film, baik fiksi maupun nonfiksi, semacam film dokumenter untuk menyampaikan pesan politik, bukan sesuatu yang baru. Peter Dahlgren dalam Media and Political Engagement (2009) menggunakan istilah kewargaan kultural. Istilah untuk menjelaskan tautan antara film yang menawarkan estetika visual sebagai produk budaya populer dan konten politik.

Dahlgren punya optimisme, budaya populer yang mudah menarik perhatian massa. Bisa berfungsi sebagai pemersiap seseorang untuk berpartisipasi di ranah publik. Semisal berpartisipasi dalam diskusi atau bahkan terlibat dalam aktivisme dengan topik yang diusung oleh produk budaya populer itu. Beberapa literatur mengenai studi pemirsa media visual menyebut dampak itu bisa ditimbulkan dari adegan-adegan memunculkan perasaan tertentu.

Tomkins (1998), seperti dikutip Anna Gibbs dalam Affect Theory and Audience (2011). Membagi perasaan itu ke dalam beberapa kategori, antara lain perasaan positif semacam kegembiraan, atau perasaan negatif semacam rasa takut, kemarahan, malu, dan jijik.

Perasaan negatif yang ditimbulkan dari menyaksikan film itu, dinilai oleh beberapa peneliti, punya potensi mendorong pemirsa berbuat sesuatu. Masyarakat harus sudah menyadari buruknya laku korup. Lantas merasa malu dan benci pada korupsi, maka tugas KPK mencegah korupsi akan menjadi lebih ringan.

Masyarakat harus sudah sadar korupsi merupakan hal buruk, tak terpuji, dan memalukan. Maka koruptor setidaknya kehilangan justifikasi. Hingga korupsi merupakan hal yang tidak lumrah terjadi di masyarakat. Semoga saja.

Penulis; Pencinta Film