Oleh: Deddy Kristian Aritonang. Pada 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan resmi menetapkan hasil Pemilu 2019. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 413 tentang Pemilihan Umum. Dalam aturan itu disebutkan bahwa hasil Pemilu secara nasional dan hasil perolehan suara Pasangan Calon, perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPR, dan perolehan suara untuk calon anggota DPD ditetapkan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari setelah pemungutan suara.

Adapun KPU Provinsi menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD provinsi paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah hasil pemungutan suara, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah pemungutan suara.

Apapun hasilnya nanti, kita semua, terutama para elite politik yang secara langsung menjadi kontestan harus mampu berjiwa besar dan bersikap ksatria untuk menerima. Selama dua edisi Pemilu terakhir khususnya Pilpres 2014 dan 2019, masyarakat kita telah mengalami dikotomi yang tidak sehat atas nama, maaf, cebong dan kampret. Selain itu, diksi-diksi kontraproduktif, narasi-narasi tendensius, ujaran kebencian dan penyebaran hoaks yang sangat destruktif tumbuh begitu subur. Sehingga kita bisa memantik kesimpulan bahwa hari ini kontes politik di negeri ini telah menyebabkan keterpecahan sosial.

Ulah Para Elite Politik

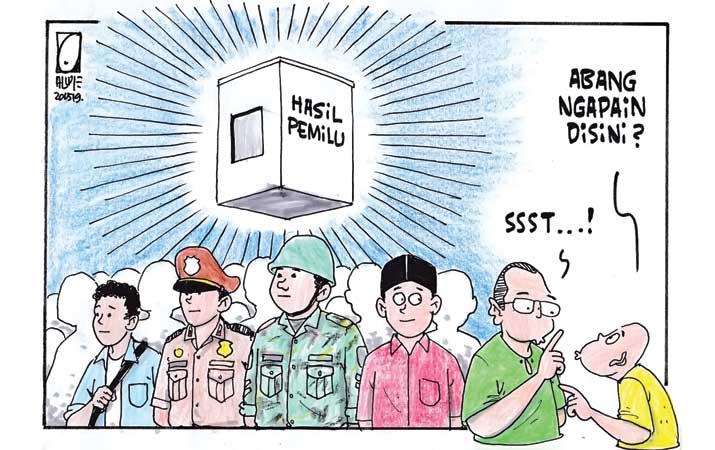

Seharusnya sekat-sekat tadi sudah hilang terhitung selesainya kontes Pemilu 2019 pada 17 April lalu. Namun ternyata ketegangan politik masih belum menurun. Malah kalau boleh jujur, tensi politik semakin tinggi. Kita kini dihadapkan pada ulah segelintir elite politik yang berupaya memunculkan kesan tidak percaya kepada KPU karena dianggap telah gagal melaksanakan tugasnya secara jujur dan adil. Seruan-seruan provokatif yang dibungkus oleh embel-embel People Power gencar dikampanyekan sehingga memicu pergolakan di masyarakat.

Pergolakan itu menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan bernuansa makar. Beberapa oknum sudah ditahan. Sebagian dari yang ditahan tersebut merupakan rakyat sipil yang menurut saya hanyalah korban atas ajakan-ajakan menolak hasil Pemilu 2019 yang disuarakan segelintir elite tadi.

Parahnya, belakangan muncul lagi gerakan boikot hasil Pilpres 2019 serta seruan untuk tidak mengakui pemerintah terpilih dan penolakan untuk membayar pajak. Padahal para elite yang merasa tidak puas dengan hasil Pilpres 2019 tahu betul terhadap mekanisme hukum yang bisa ditempuh ketika merasa menemukan indikasi kecurangan.

Tapi, alih-alih mengambil langkah-langkah konstitusional seperti membawa sengketa hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi (MK), para elite tadi memilih menyerahkan kepada ‘masyarakat’. Di sinilah letak persoalannya. Tindakan ini kesannya hanya memanfaatkan dan menunggangi sekelompok masyarakat dengan kamuflase kepentingan bangsa untuk mencoba mendelegitimasi tahapan-tahapan yang sudah digariskan dalam Undang-Undang. Kendati dalam beberapa kesempatan disebutkan bahwa aksi-aksi itu sifatnya nonviolence (tanpa kekerasan), jelas-jelas kita bisa menyaksikan sendiri betapa rentannya masyarakat kita terpancing untuk ikut dalam aksi yang pada akhirnya membuat mereka terjerumus akibat tindakan mengeluarkan ujaran-ujaran kebencian dan ancaman terhadap Presiden yang bahkan dilakukan secara terang-terangan.

Para elite ini, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, telah mengeluarkan doktrin-doktrin yang bagi segolongan masyarakat diterima sebagai perjuangan hidup dan mati. Maka, tanpa pikir panjang, mereka secara membabi buta terlecut semangatnya untuk berjuang. Tapi apa yang diperjuangkan jelas bukan merepresentasikan semua masyarakat. Dan lihatlah betapa kontrasnya raut muka mereka ketika berorasi dan ketika ditangkap. Sangat berubah 180 derajat. Yang tadinya berapi-api seperti tidak takut apapun dan siapapun, namun menjadi begitu rapuh ketika menjalani proses hukum. Jika sudah begini, yang kasihan tentu mereka sendiri, keluarga atau anak-anak yang harus ditinggalkan.

Lucunya, seruan-seruan untuk menolak hasil Pilpres 2019 terkesan tidak konsisten. Mudah sekali membaca bahwa perjuangan yang dibungkus dengan dalil atas nama rakyat itu sebenarnya adalah kepentingan politik konstituen para elite politik itu sendiri. Coba kita lihat. Mereka begitu gigihnya menolak hasil Pilpres 2019 tapi menerima hasil Pileg-nya.

Hasil rekapitulasi suara lewat situng KPU untuk pilpres tidak diakui dan dipermasalahkan, tapi untuk pileg tidak ada komplain serupa. Seharusnya jika memang menemukan kecurangan secara sistematis, masif dan terstruktur seperti yang dituduhkan, baik hasil Pilpres maupun Pileg 2019 seharusnya sama-sama ditolak karena keduanya berlangsung bersamaan. Lalu kenapa ada perlakuan yang berbeda terhadap Pileg 2019? Ya, karena perolehan suara partai-partai mereka memenuhi syarat ambang batas dan banyak kader partai mereka yang berdasarkan hitung cepat lolos menjadi anggota parlemen sehingga tidak perlu dipermasalahkan.

Lagipula, jika hendak ditelusuri, saya yakin, tidak semua masyarakat menghendaki gerakan-gerakan People Power atau yang belakangan diralat menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Jadi jelas sekali bahwa mereka mencoba mentransformasikan kekhawatiran mereka terhadap kegagalan di Pilpres 2019 sebagai kekalahan rakyat, padahal kenyataannya tidak demikian.

Pada akhirnya kita harus kembali ke prinsip paling mendasar yang sering kita abaikan bahwa kontes politik wujudnya adalah kompetisi. Dalam kompetisi, pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Seharusnya, yang menang merangkul dan mengayomi yang kalah, sementara yang kalah, mengakui dan menerima kekalahan dan sama-sama berjuang untuk membangun bangsa.

Membangun bangsa bisa dilakukan oleh siapa saja yang punya kemauan dan dedikasi tanpa harus menjadi penguasa. Alam demokrasi menghendaki adanya pemerintah dan oposisi. Pihak yang kalah tetap bisa berkontribusi untuk memajukan peradaban bangsa dari sudut peran oposisi yang memantau kinerja pemerintah serta memberikan kritik-kritik yang konstruktif. Sebaliknya, pihak yang menang juga tidak boleh tutup kuping terhadap seruan-seruan oposisi selama itu berguna bagi kepentingan bangsa. Karena pada dasarnya politik itu baik. Yang tidak baik adalah para pelakunya yang suka mengutamakan kepentingan sendiri dan mengorbankan kepentingan rakyat.

Evaluasi Pilpres dan Pileg Serentak

Bagaimanapun juga, kita tetap harus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap KPU karena Pemilu 2019 berlangsung relatif baik. Salah satu buktinya adalah tingkat partisipasi pemilih yang konon dilaporkan mencapai 70-80% (sumber: sindonews). Jumlah itu meningkat bila dibandingkan dengan Pemilu 2014.

Namun demikian, evaluasi besar-besaran atas keputusan menyelenggarakan pilpres dan pileg secara serentak harus segera dilakukan. Seperti yang kita ketahui, Pemilu 2019 diberi label sebagai pemilu paling rumit di dunia karena kasus ratusan petugas KPPS (Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara) yang meninggal dunia dan ribuan yang harus dirawat di rumah sakit.

Melihat fenomena ini, akan lebih bijak bila Pemilu Nasional untuk eksekutif (pilpres) dan legislatif (pileg) dipisahkan. Dengan demikian manajemen penyelenggaraan pemilu akan lebih baik dan beban kerja petugas KPPS menjadi lebih proporsional. Sehingga pada pemilu-pemilu di masa yang akan datang diharapkan tidak ada lagi kasus petugas KPPS yang meninggal atau sakit karena tingkat beban kerja yang begitu tinggi (overload).

Selain itu, penyelenggaraan pilpres dan pileg serentak ternyata berefek pada lebih terpusatnya perhatian masyarakat terhadap pilpres yang gaungnya memang lebih keras terdengar. Pemberitaan terhadap pileg selama ini tertutupi oleh pilpres. Selama delapan bulan waktu kampanye, banyak masyarakat yang tidak mengenal para caleg yang ada di masing-masing daerahnya.

Terakhir, jika format pemisahan dilakukan, hendaknya ambang batas untuk legislatif dan eksekutif tetap harus diberlakukan. Seperti kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin, untuk presidential threshold, ada baiknya ambang batas diturunkan agar calon presiden bisa lebih dari dua orang sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan. Sebab jika legislatif telah lebih dahulu terpilih, pemerintahan presiden terpilih bisa saja menjadi tidak efektif karena minim dukungan di parlemen. ***

Penulis berprofesi sebagai guru dan dosen di Medan.