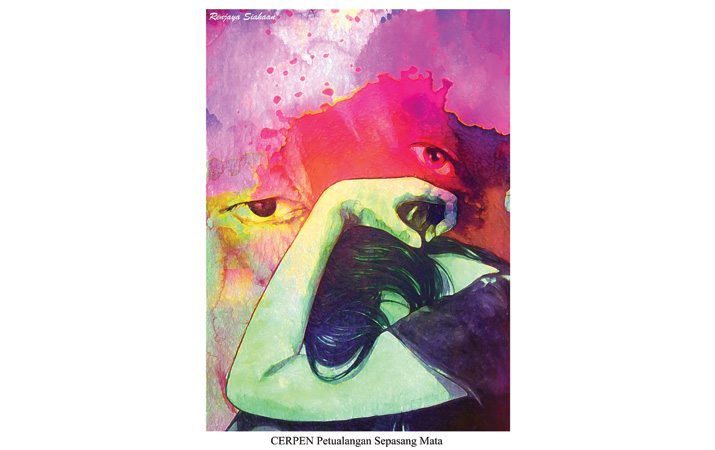

Oleh: Adi Zamzam

Cerita ini dimulai ketika aku menemukanmu melamun sendirian di sudut kafe yang baru saja buka. Seperti sebuah denyut jantung yang berjuang melawan sepi sendirian. Benar-benar sendirian. Aku merasa telepon genggam di tangan seolah-olah bisa menyelamatkanmu dari tikaman sepi yang tak punya belas kasihan.

Mula-mula aku melompat, lalu mengendap-endap mendekati mejamu. Kau tak menyadari kehadiranku lantaran terlalu asyik bercinta dengan telepon genggam. Seolah sosok di seberang yang mengirimkan percakapan semu, benar-benar nyata ada di hadapanmu. Padahal, begitulah, aku jamin, dua puluhan menit ke depan kau pasti akan kembali merasai tikaman sepi. Betapa pun sekarang kau tertawa cekikikan, tak peduli dengan kedatangan seorang pramusaji yang mengantarkan pesanan. Jus melon dan roti bakar berbalur meises dan susu. Tawa genitmu, terasa betul dibuat-buat.

Apa kau pikir sosok di seberang dapat terus tertawan oleh tawamu itu? Bisa kubayangkan, ketika senyum genitmu itu ditemukan oleh mata yang kelaparan. Mungkin seperti saat ini. Kau memang terlihat begitu segar dan memesona. Tentu saja aku berbeda jauh dengan lelaki itu. Bahkan aku memiliki pikiran lain tentangnya, tipe seperti apa dia.

Mungkin lelaki itu juga tahu, di balik kekenesan berlebihan akan selalu ada sepi menikam. Kegembiraan berlebih, kau tampakkan itu hanyalah sebatas kamuflase untuk menutupi kesepian akut yang mendera. Lihat saja ketika kau terbebas dari sihir telepon genggam itu. Ketika melihat lalu-lalang keramaian di bawah sana, kesepian memancar jelas dari matamu dan jari-jemarimu yang tiba-tiba beku.

Aku duga, kau pasti enggan turun dan lalu menunggu di sana. Lebih baik kehilangan sedikit uang demi mendapatkan damai di pojok café. Daripada harus menghadapi ratusan pasang mata yang menatap dengan beragam prasangka. Bagaimana tak?

Dengan bibir merah menyala, bedak tebal pemulus muka. Kaus ketat berbungkus baju gemerlap yang menyuguhkan pemandangan indah belahan dada. Ditambah celana ketat yang memamerkan berisinya pantat, serta sepatu high heels di atas lima centi, bagaimana orang-orang tak langsung menebak bahwa tarifmu tinggi? Hanya lelaki berduit yang berani menyapa. Selebihnya, pasti para mata yang mencibir atau hanya berani menikmatimu diam-diam.

Padahal sebenarnya tidak. Ketika sepi mulai bertindak dan kau terkapar di hadapannya lantaran telanjur biasa dengan hiburan.

Duh, betapa menyedihkannya. Menikmati penderitaan yang ditutup-tutupi dengan kepura-puraan. Lihatlah, tidakkah mereka melihat ini? Ketika rasa gelisah mulai menguasaimu. Kau bahkan belum menyentuh minuman yang telah diantar. Beberapa kali kau kembali memencet-mencet telepon genggam, beberapa kali pula kau terperangkap kekosongan di keramaian bawah sana. Suara berisik kereta yang datang dan pergi seolah tak mengganggu pendengaranmu.

Mungkin kau tengah membayangkan menjadi salah seorang dari mereka yang hendak pulang ke kampung halaman. O, betapa menyakitkannya rindu dengan kampung halaman. Aku bisa turut merasainya, lantaran aku pun memiliki nasib yang sama.

Di satu sisi kampung itu menyimpan dan menyandera banyak kenangan. Di sisi lain mungkin kampung itu sekarang sudah menganggapmu sebagai orang asing. Kota ini menjadikanmu seorang tawanan, betapa pun kau memiliki kebebasan untuk melakukan atau menjadi apa pun yang kau suka. Kau pun lantas beranggapan bahwa yang rindu pulang itu hanyalah masa kanakmu belaka. Itulah sebabnya kemudian kau menginsyafkan diri takkan bisa mengusir rasa rindu itu. Yang bisa kau lakukan hanyalah mengecohnya, agar tak sering-sering menimbulkan penderitaan.

Lihatlah, betapa riang wajahmu ketika telepon genggam kembali memperdengarkan nada dering. Senyummu melebar lantaran terbebas dari tawanan sepi. Entah apa yang terjadi kemudian, senyummu mendadak surut seketika.

“Tak jadi? Kenapa?” Mulutmu mengatup seketika. Telepon genggam kau turunkan tiba-tiba. Kebahagian telah pergi dari wajahmu.

Berselang menit kemudian, kedua matamu tertambat ke minuman yang lama kau acuhkan. Untung tadi aku telah melompat turun ke bawah kursi di hadapanmu. Dari posisi strategis ini, aku bisa leluasa menikmati matamu, mengintip sepi yang berdiam di sana.

Dadaku sudah berdetak kencang membayangkan andai tadi kau mengambil gelas itu dan lalu menemukanku di sebaliknya. Kau tahu, mengamati seseorang tak akan menarik lagi jika yang diamati mulai menemukanmu. Apalagi jika yang kau amati sadar bahwa ia merupakan objek yang menarik untuk diamati. Matanya pasti kemudian akan menertawakan dan mengejekmu habis-habisan.

“Hahaha…, kena kailku kau ya!” lalu dirinya pun akan sengaja menjadikan seluruh tubuh sebagai umpan. Kemudian kau terseret-seret, syukur-syukur jika kemudian kau mendekatinya untuk memangsa atau rela dimangsa dan lalu terjerat dalam hubungan yang entah apa namanya.

Jadi, memang lebih baik tidak ketahuan seperti ini. Misalnya saja ketika kau lengah dan beralih ke arah lalu-lalang orang-orang yang menunggu atau gegas setelah mendengar suara kedatangan kereta. Stasiun Gambir seolah telah mencuri nyawamu. Orang yang tengah tertawan sepi biasanya kewaspadaannya selalu berkurang.

Aku pun bisa leluasa melompat ke rambutmu saat kesadaranmu masih tercuri. Sejenak aku mabuk aroma wanginya. Ah, ternyata masih shampoo dan parfum merk itu! Sejenak aku tersesat dalam belantara hitamnya. Hitam wangi yang entah sudah berapa kali dijamah tangan-tangan asing.

Barangkali saja, kau tengah menunggu seseorang yang sudah mengumbar janji. Kau sebenarnya sudah bersungguh-sungguh ingin berhenti menjadi makanan berjalan. Kau capek memberi makan mata-mata liar yang hanya sekadar ingin mencicipi keelokan rupa dalam alam fantasi. Nyatanya apa yang terjadi?

Kali ini pun ternyata sama saja. Setelah uang menyelesaikan transaksi, janji-janji masih saja mudah diingkari. Kau masih saja dianggap sebagai stasiun, tempat singgah untuk pulang dan pergi dari rasa penat yang sewaktu-waktu menyergap. Apakah mungkin persoalannya lantaran kau sebatang kara?

Sekian waktu sebatang kara, toh dadamu tetap terlihat tabah dan tangguh memperlihatkan diri. Di atas alun gerak rambutmu yang bergelombang, sesekali aku bisa menyaksikan dua bukit kembar yang amat menantang itu. Entah sudah berapa pasang mata yang pernah bertamasya ke sana. Entah sudah berapa tangan yang menyapa dengan hasrat sesaat. Padahal pastilah kau juga pernah capek menantang realita, semua yang berduit hanya menganggapnya sebagai tempat bermain-main belaka.

Betapa aku jadi ingin datang secara jantan kepadamu untuk bilang, “Apakah kau bersedia denganku? Kita senasib di kota ini. Kita sama-sama pendatang yang selalu kesepian. Bukan uang yang kutawarkan, tapi ketulusan. Bagaimana?” Kau pasti akan langsung mencibirku dan bahkan mungkin akan bilang, “Perbaiki saja nasibmu yang tak lebih baik dariku itu.”

Kita memang pernah saling butuh. Kita adalah masing-masing yang sendiri-sendiri.

Aku tahu, di balik dandananmu yang ingar itu sebenarnya kau merindukan ketenangan untuk berteduh. Aku tahu, lagakmu yang sok menantang sebenarnya hanyalah kamuflase untuk menyembunyikan ketakutanmu jika diabaikan dunia. Kau sudah terlalu lama diabaikan. Kau takut jika hanya sepi yang peduli denganmu. Itulah mengapa akhirnya kau rela menerima kehadiran uang, kau rela menyambut kedatangan orang-orang yang sekadar iseng bertamu.

Alangkah menyedihkannya nasibmu….

* * *

“Hendraaa…!”

Aku tersentak mendengar suara yang amat kukenal itu. Sampai kukira itu suaramu. Aku buru-buru menyelusup sembunyi ke balik gelombang hitam rambutmu.

“Maaf kalau kenyamanan Mbak jadi terganggu. Apakah Mbak mau pesan menu lagi?” ujar suara yang memanggilku tadi. Membuatmu menggeleng dan lalu meletakkan minuman yang baru saja kau pedulikan.

“Sekali lagi maaf ya, Mbak….”

Aku hampir saja terpekik ketika tangan suara itu menemukan tempat persembunyianku. Tanpa belas kasihan dia segera memungutku dari wangi rambutmu dan menyusupkanku di saku baju. Aku meronta-ronta. Sia-sia saja.

Dia bahkan menamparku dengan kalimat kasar begitu mengembalikanku ke rumahku. Seorang pemuda yang kehilangan dua bola mata, diam-diam mengamati seorang perempuan yang tengah duduk sendirian di sudut kafe.

“Pekerjaanmu masih banyak! Kau digaji bukan untuk bengong setiap kali ada pelanggan cantik!” semburnya.

Aku pun kembali terpuruk ke setumpuk pesanan menu yang sudah menunggu. Bau masakan dari bilik sebelah telah mengembalikan kesadaranku secara penuh. Aku harus segera mengantar makanan ke meja lain yang baru saja mengirimkan menu pesanan. Oh, selamat tinggal hai perempuan yang kesepian…

“Maaf, ini, sekadar untuk uang jajanmu,” suaramu di malam itu kembali mengiang jelas di telingaku. Suara yang menggoyahkan iman seorang pramuniaga jomlo dengan gaji pas-pasan. Padahal ada banyak hal yang ingin kusampaikan kepadamu. Sebelum semuanya berakhir begitu saja. Dengan mudahnya.

Seperti sebuah transaksi. Seperti SMS-mu yang tiba-tiba masuk ke dalam nomorku, hingga kemudian mengunci rasa kepenasaranku. Dan lalu semalam suntuk khayalanku terbawa-bawa ke dunia fantasi. Padahal, seperti yang kita tahu, kesepian ini abadi.

Duh, sebenarnya aku butuh topi untuk bersembunyi dan menyembunyikan kegugupan ini. Biarlah. Biarlah dia juga tahu, aku juga bekerja. Tak hanya menjajakan kesenangan sesaat bagi orang-orang yang berniat membelinya.

Baiklah, mata. Mari tinggalkan saja dia dengan kamuflasenya itu. Toh nanti, kalau butuh, dia mungkin bisa memanggilmu lagi. Mari, urus saja kesepianmu sendiri yang kadang begitu menyiksa ini.

Stasiun Gambir, 15 April 2016-2017.