Oleh: Yohansen Wyckliffe.

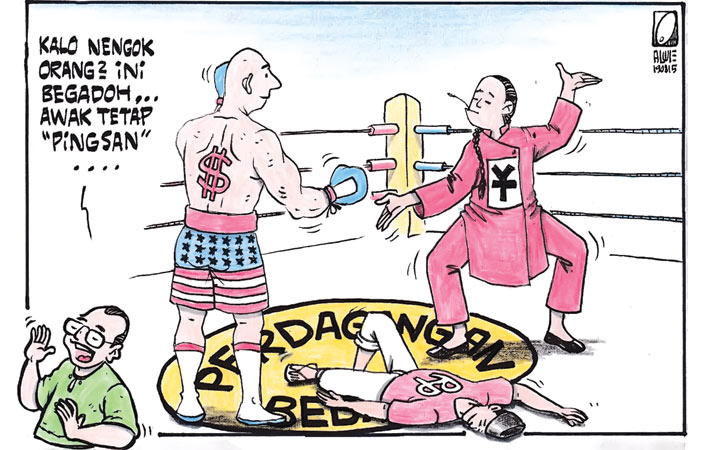

Hutan menjadi saksi bisu berlakunya hukum rimba. Siapa yang paling kuat, kejam dan tak kenal ampun ketika menghadapi musuh, akan didaulat menjadi raja atas segala penghuni. Gambaran itu, tampaknya sesuai dengan kondisi Internasional belakangan ini. Dimana, China dan Amerika Serikat hadir sebagai aktor, penggagas terjadinya Perang Dagang yang mengguncang aktivitas ekonomi global.

Baru-baru ini, Amerika Serikat dengan China kembali bersitegang soal kenaikan bea impor, yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya regulasi yang jelas dan mengikat, untuk masing-masing negara. Situasi itu terjadi sejak pertengahan bulam Maret 2018 lalu, ketika Donald Trump menangguhkan tarif untuk beberapa negara, namun kebijakan itu tak diberlakukan secara khusus bagi China. Menyikapi hal itu, China balik menyerang dengan meningkatkan 15-25% bea impor, untuk 128 produk Amerika Serikat.

Situasi itu pun terus berlanjut sepanjang tahun, bahkan hingga saat ini, Trump kembali meningkatkan tarif masuk produk-produk China (23/8) senilai US$ 250 miliar, dengan pengenaan tarif 30%, dari sebelumnya sebesar 25% pada tanggal 1 Oktober. Dan khusus untuk barang-barang Tiongkok lainnya, dengan besaran harga sekitar US$ 300 miliar, yang seharusnya dikenai bea impor sebesar 10%, kini berubah menjadi 15%. Kebijakan itu mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2019. Adapun produk-produk yang dikenai kenaikan tarif impor adalah produk-produk terkenal China, seperti; laptop, ponsel, barang elektronik, sepatu dan lain sebagainya. Tidak mau kalah dari Amerika, Tiongkok diwaktu yang bersamaan juga kembali mengenakan tarif impor, untuk US$ 75 miliar barang dari Amerika Serikat, yakni sebesar 5-10%. Dan akan mulai berlaku sejak tanggal 1 September 2019 (cnbcindonesia.com 29/8).

Situasi Global

Manuver yang dihadirkan Amerika dan Tiongkok dalam menghadapi perang dagang memang cukup beragam. China misalnya, strategi yang diambil sejauh ini, dalam upaya meningkatkan ekspornya yakni, dengan memperlemah nilai tukar Yuan Tiongkok. Dengan begitu, produk-produk China dapat merajai pasar global, karena nilai produknya yang rendah sehingga, mengundang minat negara asing di pasar internasional. Hal itu terlihat dari kurs mata uang Yuan diakhir pekan kemarin (25/8), berada di titik terrendah sejak tahun 2008. Yakni, berada di posisi 7,1468 per dollar AS. Bahkan di sepanjang tahun 2019, Yuan kembali melemah 6,5%, dari level tertinggi tahun ini di bulan Februari.

Sementara itu, kisah berbeda dihadapi Amerika Serikat. Presiden Donald Trump telah membuat kesepakatan dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe di Biarritz, Perancis, di sela-sela pertemuan puncak G-7 hari Minggu 25 Agustus 2019 kemarin. Kesepakatan dari kedua belah pihak ini tentu meredakan ketegangan, sekaligus memperjelas status mitra dagang kedua negara pasca terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Pun begitu dengan Jepang, yang sedang menghadapi konflik dagang serupa dengan Korsel. Dengan begitu, terciptalah perundingan yang produktif (produktive bergaining) antara Jepang dan Amerika. Sehingga kebutuhan pasar atas produk-produk dari kedua negara pun dapat terpenuhi.

Secara terperinci, kesepakatan antara Jepang dengan AS mencakup perdagangan di bidang pertanian, penetapan tarif industri dan dunia digital, serta penetapan tarif di bidang otomotif. Selanjutnya, finalisasi perundingan akan ditandatangani secara resmi, pada saat sidang umum PBB di bulan September di New York, Amerika Serikat. Nantinya, pasca penetapan kerjasama, Amerika akan mengekspor produk pertanian mereka ke Jepang, dengan besaran produk US$ 14 miliar produk pertanian. Dengan nilai pasar terbuka, mencapai US$ 7 miliar untuk penjualan produk-produk seperti; susu, anggur, daging sapi, gandum dan lain sebagainya.

Munculnya Perang Dagang

Di tengah-tengah fluktuatifnya situasi global, pasca perang dagang antara Amerika Serikat dengan China, baru-baru ini di zona Asia juga muncul indikasi perang dagang serupa, yaitu ‘perang’ yang melibatkan Jepang dan Korea Selatan. Perselisihan itu bermula, ketika Korea Selatan mengecam tindakan Jepang yang menurunkan status perdagangan antar kedua negara, serta menuduh PM Jepang, Shinzo Abe, berlaku sepihak kepada Korsel. Aksi protes itu disampaikan pihak Korea Selatan melalui pemanggilan Dubes Jepang untuk Korea Selatan pada hari Rabu (28/8) beberapa waktu yang lalu.

Dengan diturunkannya status perdagangan Korea Selatan oleh Jepang, menyebabkan semakin rumitnya proses ekspor Korsel ke negara “Matahari Terbit” itu. Karena, nantinya produk Korea Selatan harus melalui administrasi dokumen-dokumen perdagangan, serta inspeksi di tempat bagi para eksportir. Situasi itu menjadikan Korea Selatan hanya sebagai mitra biasa, padahal selama ini negara gingseng itu merupakan mitra dagang favoritnya Jepang. Menanggapi hal itu, Korsel balik menyerang dengan langkah serupa. Menghapus Jepang dari mitra dagang utamanya, serta membatalkan perjanjian tukar data intelijen antar kedua negara.

Jika ditelaah secara historis, tindakan sepihak Jepang itu (merubah status perdagangan dengan Korea Selatan) memang dilatar belakangi putusan Mahkamah Agung Korsel, yang meminta perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Korea selama tahun 1915-1945, membayar kompensasi warga Korea Selatan yang dipaksa bekerja kala itu. Sementara, dilain sisi, Jepang menilai putusan Mahkamah Korea Selatan tidak sesuai dengan perjanjian 1965, dan perjanjian ekonomi terkait yang telah diatur sebelumnya. Pasalnya, melalui kesepakatan itu, seharusnya, konflik pada massa lalu antara Jepang dan Korea Selatan telah usai.

Memang, kehadiran Jepang di Korea tahun 1915-1945 memberikan luka yang cukup membekas. Kerja paksa, pengambilan kekayaan negara, hingga (mohon maaf) pemaksaan adanya ‘wanita penghibur’ untuk tentara jepang, menjadi sejarah kelam tindakan kolonialisme Jepang di negeri gingseng tersebut. Itu sebabnya, perjanjian 1965 menjadi kesepakatan perbaikan hubungan diplomatik diantara negara-negara di tingkat regional, untuk berdamai dan tidak mengingat kembali kepedihan dimasa lalu.

Meskipun begitu, di tahun 2005, empat mantan buruh Korea Selatan yang bekerja di tahun 1915-1945 di perusahaan-perusahaan Jepang, menuntut kembali perusahaan Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp, agar membayar ganti rugi dan upah yang belum dibayar sejak masa penjajahan. Dan setelah melalui banding dan proses yang rumit, akhirnya Mahkamah Agung Korea Selatan meminta perusahaan Jepang itu membayar 100 juta Won, atau setara Rp. 1,3 Miliar (kurs Rp. 13,37 per 1Won) kepada masing-masing penggugat. Itu sebabnya, menjadi sebuah kebijakan yang rasional bagi Jepang, untuk memutuskan hubungan kerjasama di bidang dagang dengan Korea Selatan. Mengingat, adanya potensi acaman serupa bagi perusahaan-perusahaan, yang juga memiliki persoalan di masalalu dengan buruh dari Korea. Sehingga keadaan pasar di negeri gingseng itu, tentu sangat tidak bersahabat bagi kenyamanan usaha perusahaan-perusahaan multi nasional Jepang.

Itu sebabnya, Jika hubungan diplomatik antara Korea Selatan dengan Jepang belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan diwaktu mendatang, bukan tidak mungkin fenomena Perang Dagang seperti yang dipertontonkan China dan Amerika Serikat juga akan kembali terjadi. Dengan begitu, kondisi ekonomi global akan kembali terguncang, secara khusus akan berdampak luas di kawasan Asia. Dan ujung-ujungnya, yang terjadi adalah pelegalan hukum rimba di berbagai belahan dunia. Yang kuat akan selalu menjadi pemenang dari setiap pertarungan.

Negara yang menjadi pemenang menurut hukum rimba itu, nantinya adalah negara yang memiliki relasi internasional yang baik, memiliki mutu dan kualitas produksi yang mumpuni. Tentu sesuai keinginan pasar. Serta, dari segi kuantitas produk, barang-barang produksi negara tersebut mampu memenuhi kebutuhan negara asing di pasar global. Andai hukum rimba itu terjadi, yang menjadi pertanyaannya adalah; sudahkah kita mampu bertahan di dalamnya? ***

Penulis adalah alumnus Departemen Ilmu Politik FISIP USU 2015.