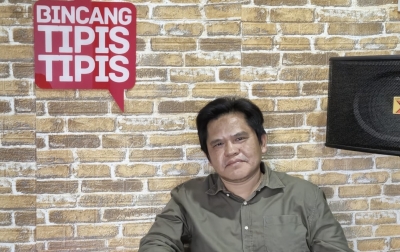

Oleh: J Anto

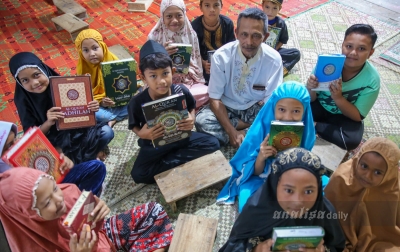

KUDA lumping, jaran kepang atau ebeg, menurut seniman dan akademisi Yono USU, lahir dari rahim kesenian rakyat dan berkembang oleh dan untuk masyarakat itu sendiri sampai sekarang. Berbeda dengan kesenian rakyat Jawa lain, yang diambil alih pihak Keraton Mataram, kuda lumping tidak mengalami hal tersebut.

“Akibatnya sejarah resmi yang bercerita tentang kelahiran kesenian ini tidak ada,” ujarnya, Jumat (8/9). Akhirnya di kalangan pegiat, kesenian kuda lumping berkembang narasi lisan yang dituturkan turun-temurun, generasi demi generasi. Narasi lisan itu memercayai bahwa kuda lumping merupakan tarian yang menggambarkan prajurit perang yang sedang menunggang kuda.

Kepercayaan ini terkait dengan kisah Pangeran Diponegoro saat berperang melawan tentara Belanda. Kalah dalam jumlah dan persenjataan, maka untuk memobilisir rakyat agar berani melawan tentara Belanda, dibuatlah tari kuda lumping yang menggambarkan kegagahan rakyat. Itu sebabnya tarian kuda lumping terlihat gagah dan tangkas.

Nasib berbeda dialami kesenian rakyat yang diambil alih Keraton Mataram sehingga akhir jadi kesenian masterpiece. Oleh pihak keraton, kesenian itu diberi sistem pengetahuan baru, dikembangkan dengan teori atau pengetahuan lain oleh para empu seni keraton, narasi kesenian mereka dicatat, bahkan terkadang tak boleh lagi dipertunjukkan oleh rakyat. Hanya pihak keraton yang boleh menggelar.

Di Sumatera Utara, Medan khususnya, kesenian kuda lumping yang berkembang mengambil versi ebeg yang berkembang di Banyumas. Keberadaan orang Jawa Banyumas yang minoritas di Sumut, menurut Yono, menjadikan mereka gigih menyebarkan klaim bahwa ebeg adalah kesenian kuda lumping yang paling “asli”. Paling sahih dibanding jathilan atau jaran kepang.

Tak heran jika gending atau lagu-lagu yang mengiring penari saat atraksi pun kebanyakan berasal dari gending atau lagu banyumasan, jarang yang versi Mataramanan. Misalnya laguh Sekar Gadung, Eling-Eling, Ricik-Ricik Banyumasan, Tole-Tole, Waru Doyong, Ana Maning Modele Wong Purbalingga, dan lain-lain.

Kini dalam amatan seniman pegiat Komunitas Jawa Deli (JeDe), ada tak kurang dari 20 grup kuda lumping. Sementara itu di Sumut total ada 200-an grup. Jumlah itu mengacu pada saat ia menjadi salah seorang juri pada festival kuda lumping yang diadakan Pemkab Langkat dan Pemko Binjai pada 2015.

Ia menengarai Binjai, Langkat, dan Kisaran merupakan tempat kesenian kuda lumping berkembang cukup masif. Sebaliknya di Medan, kuda lumping kurang berkembang mengingat karakteristik demografi masyarakatnya yang telah banyak terserap arus modernisasi dengan dampak budaya yang mengiringinya. Dua puluh grup itu pun ada catatan khusus darinya.

“Pemain utamanya orang yang sama karena jadwal pentas tiap grup berbeda,” katanya. Secara umum grup-grup kuda lumping Sumut, memiliki satu kelemahan: mereka kurang paham dan tidak bisa menerapkan kaidah, aturan, format estetika gaya kuda lumping Jawa Tengah dan Jogja (jathil) maupun gaya ebeg Banyumas sekalipun. Gaya kesenian kuda lumping menurutnya ditentukan atau dibedakan oleh ragam gerak, bentuk gerak, pola lantai, kostum, ritual, musik/reportoar iringan, dll.

Sekalipun ada berbagai kekurangan dari sisi estetika, namun tak membuat atraksi kuda lumping di Medan sepi penonton. Masyarakat Jawa Deli tetap antusias menonton pertunjukan kuda lumping. Dalam pandangan Yono, hal itu tidak terlepas dari ikatan emosional sebagai sesama bagian dari kebudayaan Jawa.

“Jadi sekalipun musiknya nggak pas, tapi dari pada dengar gamelan dari keyboard ‘kan masih lebih ngeh mendengar langsung dari gamelan,” katanya.

Mengenai padangan bahwa kuda lumping sarat klenik, menurutnya hal itu tidak terpisah dari spiritualitas orang Jawa yang memercayai hal-hal metafisika. “Trance dalam kuda kepang terjadi saat endang masuk ke tubuh penari. Itu juga berhubungan dengan wilayah ekspresi penari kuda lumping.”

Sebagai manusia, penari merasa belum puas dengan tarian yang mereka bawakan. Mereka butuh suatu ekspresi menari yang lebih dari biasanya. Karena spiritualitas orang Jawa berhubungan dengan kepercayaan terhadap roh leluhur maka dipanggilah mereka.

Saat penari dalam keadaan trance atau mendem atau wuru dalam istilah Banyumasan, penari mulai melakukan atraksi-atraksi unik. Misalnya mereka makan beling, makan dedaunan mentah, makan daging ayam yang masih hidup, berlagak seperti monyet, ular, dan lain-lain.

Atraksi in trance ini hanya dimainkan oleh pemain yang memiliki endang (pembantu). Masing-masing pemain memiliki varian endang yang berbeda. Di antaranya endang kethek (monyet), yang mengantarkan pemain pada kondisi in trance meniru perilaku monyet, endang jaran, endang mayit, endang macan, endang wandu, dan lain-lain.

Sebagai seniman yang telah lebih dari 30 tahun terlibat dalam usaha merevitalisasi kesenian tradisional Jawa di Tanah Deli, Yono paham nafas kesenian tradisional sangat tergantung suplai “oksigen” para pemangku kepentingan kebudayaan. Ia sendiri kerap melakukan gerilya untuk membuka akses para seniman tradisional dengan sejumlah individu agar para seniman tetap memiliki ruang berekspresi.

“Obsesi saya ingin buat parade kesenian Jawa di TBSU, tapi bukan proyek, tapi betul-betul pesta ekspresi bagi para seniman Jawa di tanah Deli,” ujar seniman relawan Komunitas JeDe itu.