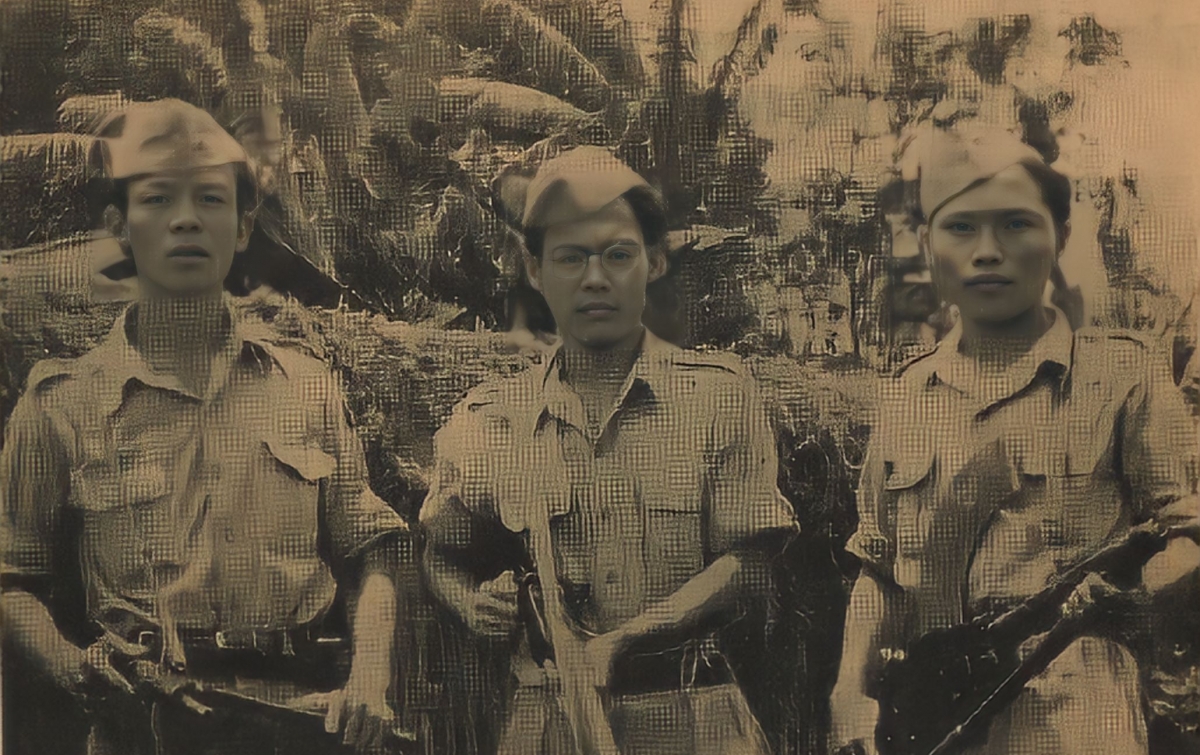

Dari kiri-Liem Ho Bing, Kopral Tio Jo Tjao dan Lo Pang Ka (Repro Star Weekly 5 Maret 1950)

Sejarah militer semasa revolusi, adalah sejarah para elit, jarang mengulik peran dan kiprah kejuangan prajurit biasa, tak terkecuali prajurit Tionghoa. Imbasnya, keterlibatan prajurit Tionghoa dalam narasi sejarah Perang Kemerdekaan seolah “lenyap.” Hanya satu dua nama perwira Tionghoa yang muncul.

“Jao Tjo? O, tentu kami kenal! Dia sudah lama dalam gerilya, wah, dia berani sekali dalam pertempuran,” demikian komentar pengawal, ketika penulis minta ketemu dengan kopral Tio. Tio Jao Tjo dilahirkan di Madura, Pamekasan, Jawa Timur. Sekarang berusia 26 tahun (1950). Seorang pemuda yang mempunyai pandangan serius, tak suka bicara banyak-banyak, dan jika ketawa hanya mesem-mesem sebentar saja. Tetapi watak yang keras dan tidak ragu-ragu disorotkan oleh matanya, di belakang kacamata yang tebal itu.

“Dia selamanya pakai kaca matanya, juga dalam pertempuran,” menerangkan seorang kawannya. Ibunya, serta 2 saudara perempuan dan 5 saudara laki-lakinya masih tinggal di Pamekasan (Jawa Timur). Ayahnya telah menutup mata sebelum perang. Sedari tahun 1945 dia terus-menerus berada dalam perjuangan di Jawa Timur, dan belum pernah menjumpai ibu atau saudara-saudaranya.

Nukilan tulisan tentang Kopral Tio Jao Tjo dimuat di Mingguan

Star Weekly edisi 5 Maret 1950. Tio Jao Tjo adalah anggota Batalion B pada Brigade 16 TNI AD, populer dengan nama Batalion Worang karena dipimpin Mayor Hein Victor Worang.

Keterlibatan orang-orang Tionghoa dalam Perang Kemerdekaan RI (1945-1949) tak pelak merupakan fakta sejarah yang tak bisa dihapus. Meski semasa Perang Kemerdekaan juga muncul Pao An Tui (PAT), pasukan penjaga keamanan orang Tionghoa. Di Medan PAT muncul Desember tahun 1946. PAT semula dibentuk dengan tujuan melindungi keamanan masyarakat Tionghoa dari gangguan kelompok kriminal bersenjata yang melakukan kekerasan seperti penjarahan, perampokan, hingga perkosaan terhadap orang Tionghoa. Kelompok criminal ini berlindung di balik alasan revolusi. Namun seiring waktu PAT dimanfaatkan tentara Belanda untuk memertahankan Kota Medan (Anne van der Veer:

The Pao An Tui in Medan A Chinese Security Force in Dutch Occupied Indonesia, 1945?1948).

Andil Dalam Menegakkan NKRI

Akibatnya, kisah orang-orang Tionghoa yang menjadi laskar rakyat atau pasukan TKR (TNI) dalam Perang Kemerdekaan seolah “hilang” dari narasi sejarah dan perbincangan masyarakat. Lalu yang menonjol, dan menjadi stigma hingga kini, kelakuan tentara Pao An Tui dalam membantu tentara Belanda memusuhi tentara Indonesia. Karena stigma itu terus menerus diawetkan, direproduksi, lalu terbentuk pandangan umum seolah semasa Perang Kemerdekaan, masyarakat Tionghoa semuanya adalah antek penjajah.

Kisah prajurit seperti kopral Tio Jao Tjo dalam Batalion Worang, juga kopral-kopral Tio lain di berbagai daerah di Indonesia, tenggelam, tak diketahui, apalagi diingat orang. Padahal tak dipungkiri, mereka juga punya andil, seberapa pun besarnya andil tersebut, dalam menegakkan NKRI.

Kopral Tio sendiri bergabung dengan Batalion Worang setelah Indonesia Merdeka pada 1945. Batalion Worang ditugaskan dalam berbagai operasi militer, diantaranya di daerah Jawa Timur, Jakarta, Makassar, Ambon, dan Manado. Setelah menguasai Manado, Batalion Worang juga dikirim ke Maluku untuk bergabung dalam operasi militer menumpas Republik Maluku Selatan (RMS). Sejak 2 Maret 1967, H.V. Worang dilantik sebagai Gubernur Sulawesi Utara hingga tahun 1978.

Tiga Tentara Tionghoa dalam Batalion Worang

Menurut

Star Weekly, oleh Belanda batalion ini dijuluki

Vreemdelingen Brigade karena dalam batalion ini anggotanya hampir berasal semua suku yang ada di Indonesia. Vreemde Oosterlingen adalah warga negara di Hindia Belanda yang digolongkan sebagai Kelompok Timur Asing (keturunan Tionghoa, Arab, India), salah satu dari tiga kelompok penduduk Hindia Belanda sesuai Undang-undang Administrasi Kewarganegaraan di Hindia Belanda. Dua kelompok lain adalah golongan Eropa, dan golongan Pribumi.

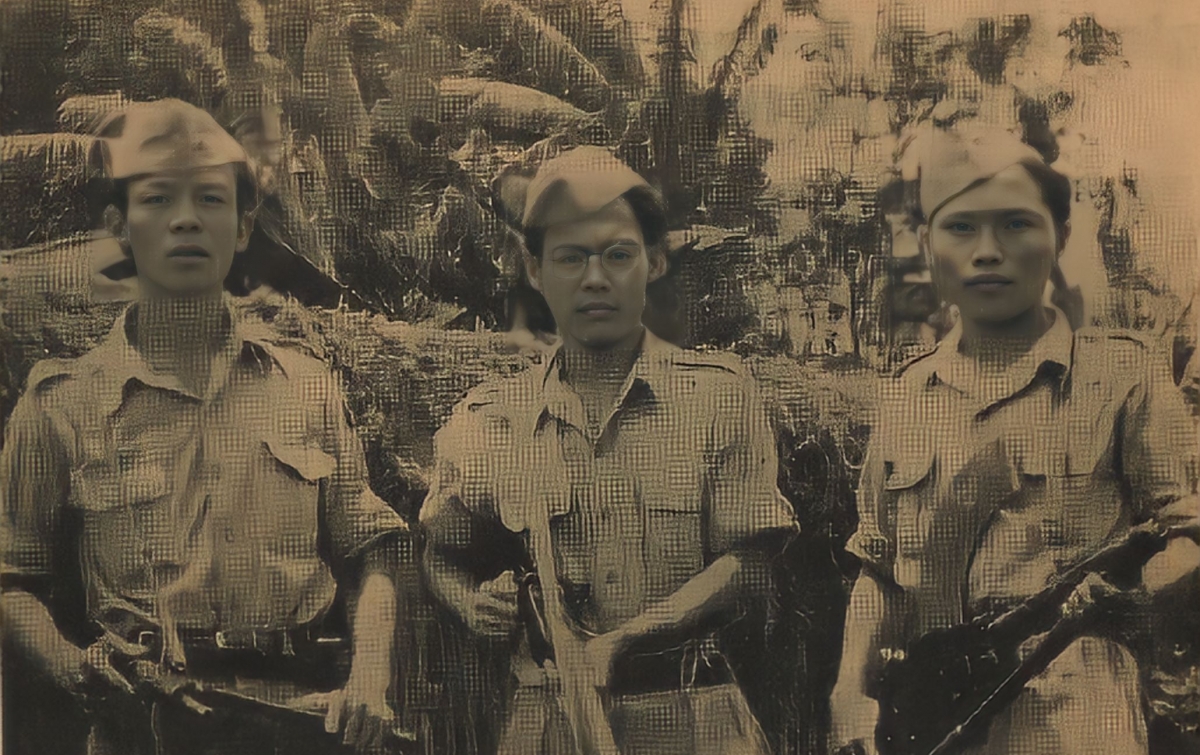

an Tiong Siok (kanan) bersama Mayor Bedjo (tengah) - Foto Istimewa

Ternyata dalam Batalion Worang terdapat orang Jawa, Sunda, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Mereka berjuang berdampingan dengan prajurit dari keturunan Tionghoa, turunan India, maupun orang-orang Jepang dan orang Belanda yang pro republik. Tiga orang Tionghoa yang bergabung dengan Batalion Worang selain Tio Jao Tjo, adalah Liem Ho Bing dan Lo Pang Ka.

Jao Tjo memilih jadi tentara usai Jepang menyerah dalam Perang Asia Pasifik. Ia lalu mendaftar sebagai anggota TKR-Laut di Surabaya karena semasa penjajahan Jepang ia punya pengalaman bekerja di pelayaran. Jao Tjo tergabung di kesatuan TKR-Laut di Pangkalan Probolinggo. Di kesatuan ini terdapat 2 orang prajurit turunan Tionghoa lain; yang satu telah kembali ke pekerjaan lama di Semarang, yang lain masih tetap dalam angkatan perang.

Keterlibatan Jao Tjo dalam perang mempertahankan kemerdekaan RI dimulai tahun 1947 saat tentara Belanda melakukan Aksi Polisional. Jao Tjo ikut turut mundur dengan satuannya ke Sukopuro, di daerah Malang, dan menduduki pertahanan di Pakisaji, di bawah komando letnan-I Tenges. Setelah perjanjian Renville, satuannya dipindah ke Wlingi. Di sinilah satuan ALRI itu dilebur, menjadi Kompi IV Tenges, Batalion Worang. Saat Belanda Kembali melakukan Aksi Polisional II pada 1948, ia bergerilya di Kawi Selatan.

Sedangkan Liem Ho Bing, terlibat dalam perang kemerdekaan RI di daerah Wonorejo, antara Porong dan Malang. Kompinya ketika itu diserang dengan pesawat terbang dan tank, tetapi Ho Bing berhasil menyelamatkan dirinya. Sedang kisah Lo Pang Ka, tak banyak dikisahkan

Star Weekly selain bahwa ia pernah menjadi PAT Pasuruan. Meski begitu, ia tak mengalami perlakuan buruk dari anggota pasukan lain.

Sejak tahun 1945 Jao Tjo dan teman-teman seperjuangan, membiarkan rambutnya tak dicukur sebagai sumpah sebelum Belanda mengakui kemerdekaan RI. Namun oleh Kolonel Bambang Supeno, Jao Tjo dan teman-temannya diperintah untuk memangkas rambut mereka.

Chu Teng Ko, Membantu Menyelundupkan Senjata

Dalam Buku

Komunitas Cina di Medan, Dalam Lintasan Tiga Kekuasaan 1930-1960 (Nasrul Hamdani: 2013), ada kisah Chu Teng Ko, mantan tentara Kuo Min Tang, yang meninggalkan kampung halamannya sekitar tahun 1926-1927 dalam umur 17 tahun dengan status desertir. Di kalangan laskar

Republiken, ia dikenal berteman baik dengan Selamat Ginting, Xarim M.S. dan Bedjo. Ia juga dikenal sebagai penjamin keamanan orang orang Cina lain beserta aset-aset yang dicurigai atau diincar Pao An Tui. Ia menjadi

smokkelaar (penyelundup) yang menembus blokade laut Belanda di zaman revolusi. Dari Belawan, Chu sering membawa lateks (lembaran karet) ke Singapura untuk ditukar degan senjata, amunisi, obat-obatan, pakaian, bahan makanan, suku cadang mobil dan motor serta rokok yang dipesan kaum Republiken.

Dipanggil Teungku oleh Pejuang Aceh

Chu juga bersahabat baik dengan kelompok Republiken dari Aceh, seperti Abdullah Arsjad, M. Natsir dan Mayor Maliki, perwira TRI dari Front Binjai. Mereka semua dan pejuang dari Aceh lain memanggil Chu, “Teungku”, bukan karena mirip nama belakangnya, tetapi panggilan yang diberi orang-orang Aceh sahabatnya. Menurut Chu, selama revolusi pejuang dari Aceh selalu membawa banyak uang yang dibelanjakan untuk obat-obatan, bahan makanan dan pakaian sekaligus bertukar informasi. Chu Teng Ko menjadi penjamin keselamatan dan ketersediaan barang-barang tersebut. Selama berhubungan dengan pejuang dari Aceh, berkali-kali pula dan menyelamatkan orang-orang Aceh yang kerap dituduh penyusup dari sergapan patroli PAT dan Belanda. Persahabatan dengan kaum Republik, menyeret Chu Teng Ko dalam konflik Indonesia-Belanda dan warga Cina. Ia dimusuhi PAT dan diintai Belanda, namun ia tetap didukung orang-orang asal Shantung, tempat asalnya. (Nasrul Hamdani hlm 192-193).

Cu Sang dan Hoa Sui Cu

Di Bagan Siapi-api juga ada pasangan suami istri, namanya Cu Mi Ici alias Cu Sang dan Hoa Sui Cu (Halimah) yang membantu menyuplai berbagai persenjataan dan pemancar radio untuk Pusat Perbekalan Perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (P3 PDRI) yang dipimpin Kapten D.I. Panjaitan.

PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948-13 Juli 1949 yang dipimpin Syarifuddin Prawiranegara. Sering disebut juga Kabinet Darurat karena pada 19 Desember 1948 Soekarno dan Mohammad Hatta ditangkap Belanda. Agar Pemerintah RI tidak vakum, Soekarno-Hatta memberi mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara di Sumatra.

Pasangan suami istri Cu Sang dan Hoa Sui Cu ini membeli senjata dan berbagai peralatan komunikasi dari Singapura. Uangnya diperoleh dari penjualan candu milik pemerintah yang dibawa Hatta dari Yogyakarta. Pasangan suami istri kerap hampir tertangkap patroli Belanda. Bahkan mereka pernah harus duduk dan merunduk di bawah rumpun pisang sepanjang malam untuk menghindari patroli. Karena jasa-jasanya, pasangan suami istri ini mendapat anugerah kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan. Kisah Cu Sang dan Cui Su ini dapat dibaca dalam buku

D.l. Pandjaitan, Gugur Dalam Seragam Kebesaran. (Penerbit Sinar Harapan1997: hlm. 94-102)

Laskar Sing dalam “Perang Kota 120 Jam”

“Perang Kota 120 Jam” di Kota Palembang, juga mengisahkan perjuangan heroik seorang laskar Tionghoa bernama Sing. Mengutip Didi Kwartanada dalam buku

Tionghoa Dalam Sejarah Kemiliteran Sejak Nusantara sampai Indonesia (Penerbit Kompas: 2014), pada 1 Januari 1947, Kota Palembang diserbu dari darat laut dan udara secara besar-besaran oleh tentara Belanda. Malam hari di hari pertama diwarnai pertempuran sengit. Komandan Resimen XV Tentara Rakyat Indonesia (TRI) Mayor Zurbi Bustan Bersama Kapten Makmun Murod (pernah menjabat Pangdam Jaya dan KSAD 1974-1978, Kapten Raycudu (putranya Ryamizad Raycudu pernah menjabat KSAD 2022-2025), Lettu Asnawi Mangkualam, menjabat Gubernur Sumatera Selatan (1968-1978), memimpin satu regu laskar rakyat.

Berikut ini penuturan Asnawi tentang pertempuran yang sengit tersebut:

“Setelah mayor Zubir memberikan tembakan salvo dua kali, Sing pejuang keturunan Cina yang menyandang Sepucuk karaben L.E. segera melepaskan tembakan pula yang diikuti oleh anggota lainnya.

Selang seketika pasukan Belanda yang berada di gedung BPM membalas dengan tembakan gencar senapan mesin dan lain-lain ke arah pasukan TRI dan laskar rakyat yang berada di muara Jalan Temon dan Lorong Roda. Lettu Asnawi yang sedang mengisi kembali senjatanya dengan peluru tiba-tiba tersentak karena teriakan Sing.

"Pak As, saya kena,” segera Lettu Asnawi menyambut tubuh Sing yang hampir rubuh dengan dada berlumuran darah. Dengan dibantu oleh salah seorang prajurit Asnawi membawa Sing ke tempat yang aman dari jangkauan peluru Belanda.

"Pak As, saya haus,” suara Sing merintih lemah. Asnawi memerintahkan anak buahnya untuk mencari air dan memberi Sing minum. Kemudian Sing dibawa ke rumahnya di Lorong Roda dan ditinggalkan pada keluarganya setelah memberi perintah pada anggota Palang Merah untuk memberikan perawatan darurat.... Keesokan harinya diperoleh berita bahwa jiwa Sing tidak tertolong karena lukanya terlalu parah.”

Masih Bersifat Elitis

Jejak perkisahan orang Tionghoa dalam Perang Kemerdekaan di berbagai daerah jika dituliskan akan sangat panjang. Di Medan selain Chu Teng Ko, ada juga sersan Tan Tiong Siok, yang pada tahun 1958 mendapat piagam dari Presiden Soekarno selaku Panglima Tertinggi Angkatan Perang RI tanggal 3 Oktober 1958. Peran Tan Tiong Siok adalah menyuplai logistik bagi Brigade B yang dipimpin Mayor Bedjo seperti senjata, makanan dan pakaian yang dibeli dari Singapura dan Penang dan diselundupkan lewat selat Malaka melalui alur Sungai di Aceh Tamiang. Di Kisaran ada Lie Yak Heng, seorang telik sandi laskar Napindo, penerima Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno, yang juga dikenal sebagai pendiri Klinik Pengobatan Legiun Veteran, dan masih banyak yang lain.

Namun keterlibatan perjuangan orang Tionghoa Perang Kemerdekaan seolah “absen” dalam narasi sejarah resmi republik. Pengamat militer Aris Santoso, menyebut hal ini sebagai konsekuensi sejarah kemiliteran semasa Perang Kemerdekaan yang bersifat elitis.

“Karena nggak ada orang Tionghoa yang jadi komandan atau hanya jadi anggota pasukan biasa, maka peran orang Tionghoa dalam revolusi seolah tidak ada,” ujar penulis buku

Merekam derap Sepatu Lars: Kumpulan Catatan Militer di Indonesia, saat dihubungi lewat telepon Selasa (14/3). Ia menyebut ada kekecualian untuk John Lie. Ia dikenal luas masyarakat, karena ia seorang perwira tinggi (laksamana) di ALRI, tentu selain karena jasanya untuk republik.

Menurut Aris Santoso, kontribusi lain orang Tionghoa dalam Perang Kemerdekaan adalah di bidang Kesehatan. Ia menyebut dr. Oen Boen Ing di Solo yang secara diam-diam membantu pengobatan Jenderal Soedirman semasa perang Gerilya. Lewat seorang kurir, dr. Oen menitipkan obat-obatnya untuk Jenderal Soedirman. Saat masa penjajahan menurut Aris, tak sedikit dokter Tionghoa lulusan STOVIA, karena wajib militer, ditugaskan di bagian Kesehatan KNIL. Saat RI merdeka, para dokter Tionghoa itu sudah berpangkat perwira dan lalu bergabung ke TNI.

Berbagai nukilan perkisahan di atas memerlihatkan bahwa peran warga Tionghoa sejatinya menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi sejarah Perang Kemerdekaan di negara kita. (J Anto)

(JA)